ミニトマト栽培に憧れて、「催芽蒔き(さいがまき)」に初挑戦しました。種まき前に発芽を促すこの方法は、成功すれば発芽率も上がり、育苗もスムーズに進む……のはずでした。しかし、現実はそんなに甘くありません。温度管理に気をつけ、水分量も調整しながら慎重に進めたつもりでしたが、結果として成功したのは全体の1割ほど。スタート地点で、いきなりつまずいてしまいました。

失敗の原因は何だったのか? 初心者ながら自分なりに試行錯誤したからこそ、原因を突き止めて次に活かしたい。そう思って調べ始めたところ、成功例よりもむしろ「失敗例」こそが今の自分にとって貴重なヒントになると気づきました。同じように悩んだ人たちの声から、見えてきた“落とし穴”を今後にどう活かしていくか。そんな視点で、今回は【やらかし図鑑】をお届けします。

前回までのあらすじ

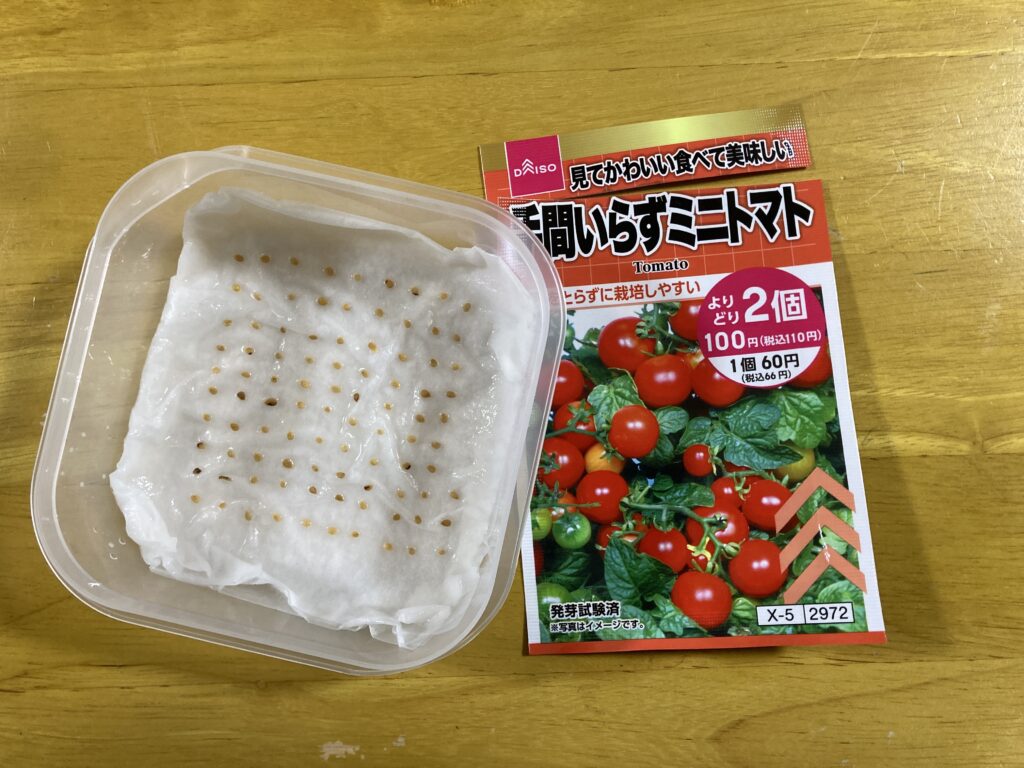

超簡単に前回までの振り返りをします。

2025年2月9日

種購入。

合計176粒。

この時は楽勝で全部いけると思ってました。

2025年2月15日

思ってたのと違う!

急いで土にぶち込みました!

2025年2月22日

大急ぎでポットに移すことに!

鉢上げ

失敗の一つ目は、鉢上げです。

「鉢上げ」とは、次のような行為を指します。

苗を小さなポットやトレイから、より大きな鉢に植え替える作業を指します。苗の成長を促し、より良い状態で育てられるようにするために行う重要な作業です。

2025年2月23日

そもそも容器から土に移すタイミングが遅すぎました。

すでに瀕死状態。

加えて、いきなり大きなポットに移す行為は推奨されないと。

小さいポットから徐々にサイズを上げていくことで、根張りを促すことが一般的だそうです。

温度管理

二つ目の失敗は、温度管理です。

発芽適温の目安である20℃前後を下回らないように電気毛布を敷きました。

でも、効果は限定的だったようですね。

比較的暖かいと言われている静岡でも2月は普通に寒い。

気象庁によると、

静岡県静岡市の2月平均気温は約7℃、最低気温はマイナス1.9℃だそうです。

シンプルに、始める時期が早すぎた。と言うことでしょうか。

水やり方法

失敗の三つ目は、水やり方法です。

結論、底面給水させるべきでした。

「底面給水」とは、次のような行為を指します。

育苗における底面給水(ていめんきゅうすい)とは、苗の下から水を吸わせる方法です。具体的には、育苗ポットやセルトレイを水を張ったトレイなどの上に置くことで、土の下から水を吸収させるやり方です。

更に、ポットの底に空間がないことも大問題。

トレーとポットの隙間に空間がなく、酸素が十分に供給されていない状態でした。

トレーとポットの隙間に空間ができるタイプがオススメです。

凸凹してるタイプが◎

日当たり

南向きの日当たりの良い場所を選んだので、日中の採光は確保できていたと推察しています。

問題は、屋外に出すタイミング。

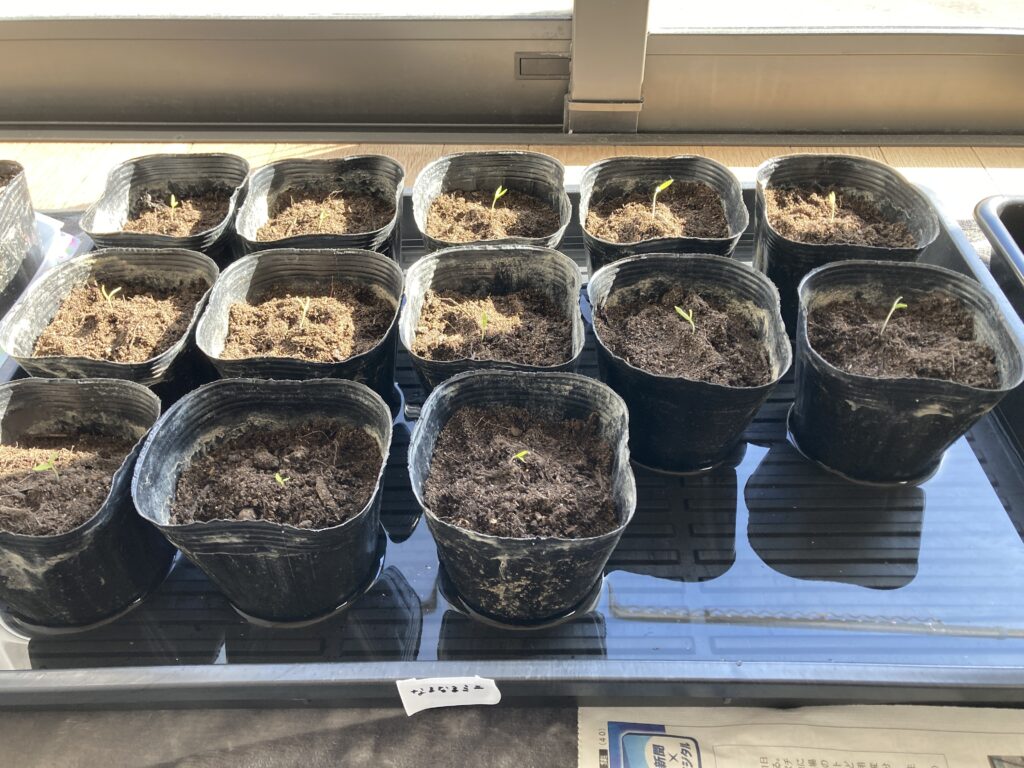

2025年3月1日

生存者確認!

光合成を促すことの他に、

風に当てることで茎を強くする効果が期待できるようです。

子育てと似ていて、ぬくぬく温室育ちは危険ですね。

おかげで徒長しました。

2025年3月30日

「徒長」とは、次のような状態を指します。

徒長 (とちょう) とは、植物の茎や枝が本来の成長よりも間延びして、細くひょろひょろと伸びた状態を指します。これは、日照不足、過剰な水やり、肥料の過剰、風通しの悪さなどが原因で起こることがあります。

結果発表

176粒中、生存したのは16個。生存確率約10%でした。

内訳は、

ミニヒメ(93粒) → 全滅 ※生存確率0%

なるなるミニ(68粒) → 13個 ※生存確率約20%

フルティカ(15粒) → 3個 ※生存確率20%

まとめ

ミニトマトの催芽蒔きに初挑戦しましたが、成功確率は約10%と惨敗でした。

失敗原因は、次の4つと推察します。

鉢上げ

そもそも容器から土に移すのが遅すぎでした。

ポットへ移す場合は、徐々にサイズを大きくして根張りを促しましょう。

温度管理

2月の気温はまだまだ低く、電気毛布の効果は限定的。

設備が整っていない一般家庭では、3月ごろの開始がベターです。

水やり方法

秘技!底面給水!

底から水を吸わせて根の成長を促しましょう。

トレーとポットの間に空間を空けることも忘れずに!

日当たり

かわいい子には旅をさせよ!

ぬくぬく温室育ちは、徒長の元。

丈夫に育てるためには、勇気を出して屋外に出しましょう。

2025年4月19日

この【やらかし図鑑】が、全ての催芽蒔き初心者の参考になることを願っています。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

お辞儀!ピッ!